九指半

在風景旖旎的平和縣坂仔鎮(zhèn)峨眉山腳下,,有個小村莊——南鞍頂樓,樓內(nèi)有些房屋已經(jīng)坍塌,,殘缺的墻體架著幾根梁檐椽柱,隨意插種的幾棵香蕉樹給靜寂的土樓增添了絲絲的綠意,,南瓜藤則肆意地蔓延著,,盛開的一朵朵黃花在冬日里……

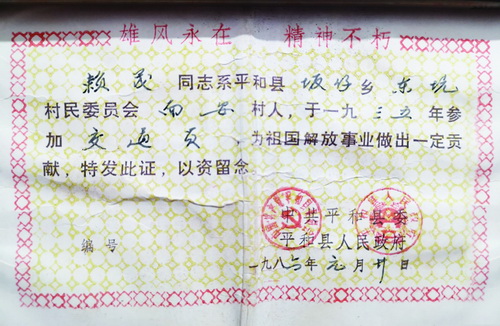

土樓里邊上住著一位年逾百歲的老人,她的名字叫何蓮,。老人精神矍鑠,身體很是硬朗,,生活都能夠自理,,除了有點耳背外,思維非常清晰,,談吐也是頭頭是道,。老人是位革命老接頭戶,她的老伴已經(jīng)過世好多年,,說起來她老伴的身份更為特殊——地下交通員!

聊起那血雨腥風的日子,,老人家情緒有點激動,她捋了下散落的銀發(fā),,自豪的神色輕輕閃過,。談到她老伴時,眼眶不知不覺就濕潤了,,記憶的閘門緩緩地打開了……

1936年,,國民黨對閩粵邊紅軍游擊隊第一次“清剿”失敗后,很快又糾集力量進行第二次“清剿”,。他們還頒布“自新政策”和“十殺令”,,企圖切斷紅軍游擊隊和革命群眾的聯(lián)系,進而消滅紅軍游擊隊,。時任中共漳州中心縣委組織部長的何浚在平和五寨,、歐寮、山前,、三平,、東坑一帶組織革命活動,,并組織整編后的紅三團反擊國民黨的“清剿”行動。峨眉山山高林密,,道路崎嶇,,一旦敵人進村,紅軍游擊隊就化整為零,,遁入深山老林,,讓敵人望山興嘆;敵人一離村,游擊隊又與百姓融為一體,,開展勞動生產(chǎn)運動,。

何奶奶就是在那一年從云霄的何地嫁到東坑南鞍,那年她才15歲,。她只知道,,那個素未謀面的男人叫賴茂,是個本份的莊稼漢,。

但沒想到,,新婚不久,她便發(fā)現(xiàn)這個男人并不“本份”,,家里隔三差五就有人送來糧食,、鹽巴之類的東西,來人都顯得神秘兮兮,,放下東西隨即地消失在暮色之中,。她一臉疑惑地看著自己的男人,轉(zhuǎn)身把這些神秘的東西塞進籮筐的夾層里或竹筒扁擔中,,朝門口四處張望一下,,叮囑她對誰也不能說起此事,他有事要出去一下,,便趁夜色遁入蒼茫的后山中,。

男人的話她記得牢牢的,她對誰都沒說,,即便是男人身陷囹圄時,,她什么也沒說。慢慢的,,她知道男人是在干大事的,,干大事就不能讓人輕易知道,尤其是一直在村口晃悠的白狗子們,,更不能讓他們嗅出個什么味兒來,。有時,村口設卡查得嚴,,送東西來的人早已不見蹤影,,而她男人來回踱步搓手,,苦思良策要及時送出東西,她的心也跟著不安地攪動起來,。

不光是那些人送來的東西,,她家腌制的蘿卜干,娘家釀留著坐月子的酒,,地里刨出來的地瓜,,只要是吃的穿的,通通都派上用場,。她的文化水平不高,,斗大的字識不了幾個,不懂什么大道理,,她只知道嫁雞隨雞嫁狗隨狗,,男人干的事,她就一定得支持,。村里那間破陋的祠堂,,一個干部模樣的人搞來了一臺機器,每到夜里,,嘩啦嘩啦地就印起報紙來,,那時,她就負責在村口望風,,報紙印好后,男人負責往山里送,,她覺得能跟男人一塊兒干事,,雖緊張,但高興,。

常往山里跑,,哪能不遭疑。她男人還是在那次進山時被捕了,。幸好,,在那些耀武揚威的兵痞搜身時,機靈的男人及時把身上的東西拋掉了,。雖然他們查無實據(jù),,但一個人三天兩頭往山上跑,誰信他是清白的?便把他關進縣政府大衙內(nèi)嚴刑拷打,。

男人被抓,,天都塌了。但她不傻,,趕緊疏通關系,,才得以去探監(jiān),。見到男人時,她的心在流血,,獄中的男人,,被五花大綁,滿臉都是血痕,。男人沒吭聲,,只是用眼睛緊緊地盯著她,微微搖了搖頭,。她懂男人的意思,,狠狠地咬了咬嘴唇,強忍幾欲奪眶而出的淚水,。

后來,,由于證據(jù)不足,加上在縣衙當官的宗親好說歹說,,她男人才被釋放回來,。男人一到家,多日緊鎖的眉頭一下子就開了,。但令她萬萬沒想到,,男人一回來,竟然做了一個讓她無法接受的決定——剁手指,。

原來,,男人已被抓了好幾回了,人家都認定他是游擊隊員或是給游擊隊送情報的可疑對象,,每次被抓,,國民黨兵總是盯著他右手食指看了又看、聞了又聞,。而且,,她男人發(fā)現(xiàn),村里通往山上的路口增設了許多哨卡,,在盤查來往路人員時,,對每一雙手的查驗尤其仔細。他們說右手的食指是扣扳機的,,凡是食指結(jié)繭的都是重點嫌疑對象,。為了消除敵人懷疑,男人要她幫他剁去右手食指,。她真的不敢相信自己的耳朵,,男人是家中頂天立地的男子漢,少個手指怎么能行,但她知道男人的脾氣——說一不二,。

他嘴里咬了條毛巾,,把右手手指放在案板上,扭過頭,,閉上了眼睛,,靜靜地等著她。只見她顫巍巍地舉起菜刀,,猶豫了老半天,,直到冷峻的男人從干癟的嘴唇蹦出一個字“剁!”她痛苦地閉上了眼睛,大聲地吼了一聲,,“篤”——“哎呦”一前一后,,凄厲地在寂寥的鄉(xiāng)村小屋回響。

從那以后,,通往峨眉山的山道上又經(jīng)常出現(xiàn)一個熟悉的身影,,而且他還有個顯著的特征,右手食指少了半個指頭,,鄉(xiāng)親們管他叫“九指半”,。路過哨卡時,他跟持槍的國民黨兵亮了亮缺了半截食指頭的右手,,就順利過關,,當然,他隨身攜帶的東西,,也跟著順利通關,。他們當然不知道,眼前這個“九指半”的另一個身份是——中共地下交通員,。

說起往事,,何奶奶的眼角悄悄地淌下淚水,歲月磨礪出的一種執(zhí)著,,默默地流露在她堅毅的目光里。何奶奶說她今年就滿百歲了,,最高興的就是兒孫滿堂,,日子越過越紅火。老伴走了五十多年,,黨和政府每年都會派人來慰問她,,前不久縣委書記還特地專程來看望她,還一直夸她高壽哩,。想起這些,,她有點靦腆地笑了,那笑容,羞澀,,如峨眉山間那抹紅霞,,粉嫩粉嫩的。

上一版

上一版